7月1日,团结报专题版微科普栏目刊登了绵阳社员王卫红、蔡嘉伦、张伟作品《北斗卫星系统如何成为“时间管理大师”?》。全文如下:

《北斗卫星系统如何成为“时间管理大师”?》

主讲人:

王卫红

九三学社社员

西南科技大学环境与资源学院教授

国家遥感中心绵阳科技城分部常务副主任

蔡嘉伦

九三学社社员

西南科技大学环境与资源学院副教授

张 伟

九三学社西南科技大学委员会主委

西南科技大学研究生院副院长

北斗卫星系统是我国自主建设成功的全球卫星导航系统,其定位与导航功能大家已耳熟能详。您知道吗?北斗系统还是高超的“时间管理大师”,能以非常高的精度告诉我们准确的时间。这个传递时间信息的过程也叫“授时”。

古时候的晨钟暮鼓、打更报时就是“授时”。现代社会,对“授时”的精度和范围要求越来越高,尤其在警力和战场调度、航天、电力、移动通信、金融交易等领域中,高精度授时都非常重要:在移动通信网络中,如果基站的时间不同步,指令匹配就会出错;在电力系统中,如果没有精准统一的时间基准,各种自动化进程运行不同步,就可能发生电力事故;在金融系统中,如果时间不同步,交易记录就会混乱,黑客就可以利用时间差窃取资金……

假如没有统一的“时间管理”,世界将陷入一片混乱。打个比方,飞机飞行速度很快,差几秒钟报位置,实际位置就差出几公里,如果飞机飞行和地面控制的时钟不统一、不准,空中交通管制容易出现差错,从而导致航空事故。

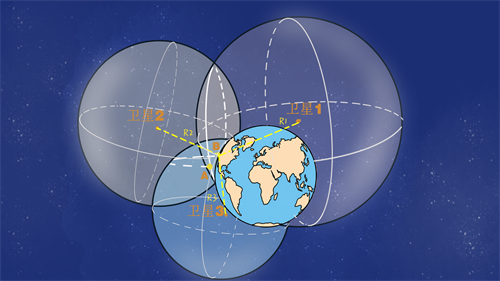

而北斗,就是顶尖的“时间管理大师”。在亚太地区,北斗系统的授时精度优于10纳秒,即亿分之一秒;在全球范围内,授时精度优于20纳秒。北斗系统是如何“管理时间”的呢?还得从它如何实现定位说起。所谓定位,就是确定用户的空间位置。假设用户接收机在某一时刻同时接收三颗卫星的信号,接收机至卫星的距离分别为R1、R2和R3,则接收机应该位于以该三颗卫星为球心,以R1、R2和R3为半径的三个球面交汇处。三个球面交汇可能得到两个点,根据地理常识排除一个不合理点即得到了用户位置。这就是定位的“三球交汇”原理(如图1)。

图1为“三球交汇”原理。

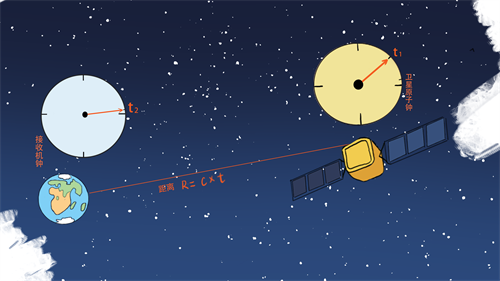

“三球交汇”的核心任务是要测定用户与卫星之间的距离。实际上,距离R不是直接测量得到的,是通过测量卫星信号从发射到接收所经历的时间,再乘以信号的速度得出的(如图2)。

图2为测量用户与卫星之间的距离的基本思路。

由于卫星信号的速度高达3×108米/秒,距离R要精确到米级,时间就需要精确到10-8秒。但实际情况是,信号从卫星发射出来的时刻t1由卫星搭载的原子钟精确测量,而接收到该信号的时刻t2只能由接收机时钟测量,一般达不到10-8秒的精度,存在钟差。如何解决钟差问题?这时,就至少需要第四颗卫星的信号,通过四颗卫星与用户的距离解算出钟差。这样用户就可以获得非常精确的时间信息,北斗系统也就具备了精确授时功能。

北斗系统这位由中国工程师培育的“时间管理大师”,正用自主创新的“时间密钥”,解锁了通信、电力、金融、国防等领域的无限可能,不仅让各行各业摆脱对外依赖,更以中国精度定义未来,为国家发展注入永不偏移的时间力量。(来源:团结报)