从自贡东新电碳厂的技术骨干,到四川轻化工大学的学术带头人,九三学社社员陈建教授四十年来始终扎根炭黑这一传统而关键的纳米材料领域,以“把冷门做热、把短板补齐”的科研信念,走出一条基础研究引领产业创新的科技报国之路。

扎根一线,厚积薄发

1984年,从湖南大学毕业后,陈建被分配至自贡东新电碳厂,扎根工业一线新产品研发十余年。1996年,他调入四川轻化工学院(今四川轻化工大学),逐步从工程实践转向教学科研。2003年前后,他将目光投向国家自然科学基金,决心从事基础研究。“自科基金做的是纯粹的基础研究,揭示的是科学规律。”陈建说,“这或许源于我从小对科学的热爱。”

然而,从应用技术研究转向基础理论研究,并非易事。他坦言:“那段时间,整天都在为提出什么样的科学问题而发愁。”科学性、研究基础、研究环境、课题创新性……一道道关卡摆在面前。尤其是他所从事的传统炭材料领域,科学问题凝练难度大,创新突破口难寻。

“魔鬼三角”,点亮方向

转机出现在一次民主党派组织的学习活动中。晚上,在荣县双溪水库边,他与炭黑研究院高级工程师聂绪建闲聊时问到:“炭黑有没有基本的科学问题?”聂绪建沉吟片刻,郑重地回答:“你可以考虑研究橡胶轮胎的‘魔鬼三角’问题。”——即汽车轮胎在使用时耐磨性、弹性与安全性三者难以兼顾的世界难题。

这番话点亮了陈建的研究方向。炭黑虽传统,却是纳米材料的“老祖宗”,更是轮胎、塑料等行业的关键材料。欧洲早已推出“白炭黑”试图替代炭黑,若再不突破,我国炭黑产业或将面临“灭顶之灾”。

五年坚守,终获突破

然而,前路依然坎坷。连续五年,他的国家自然科学基金申请均未成功。很多人劝他放弃,但他咬牙坚持:“科学问题值得深耕,产业需求必须回应。”2010年,他终于获批第一个国家自然科学基金面上项目——《绿色轮胎用高结构炭黑的结构三要素研究》,重点揭示炭黑粒径、结构、活性与其补强性能的关系。这是炭黑产业的第一项国家自然科学基金,消息传来,炭黑产业界空前振奋。

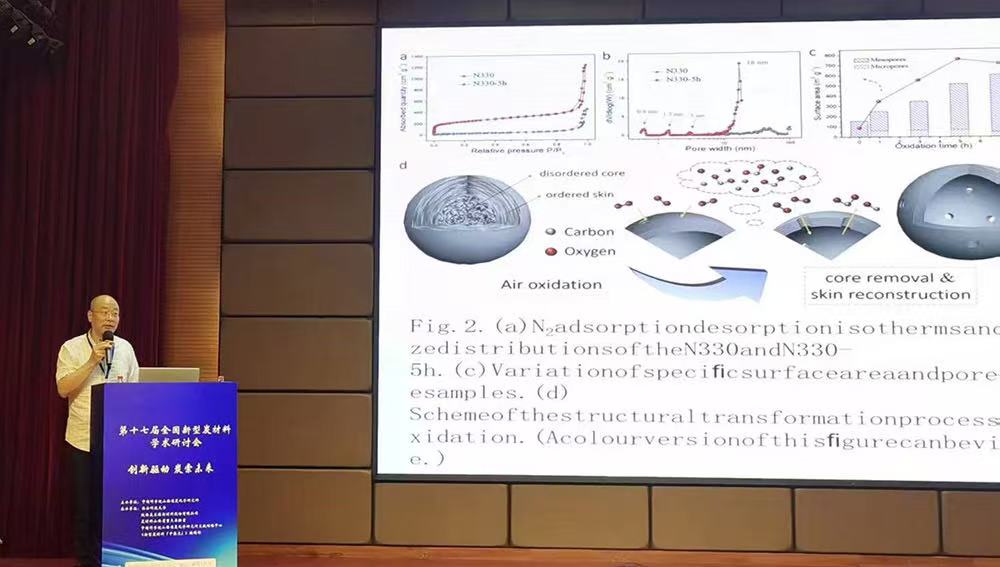

科研之路从来不易。炭黑形貌观测需在深夜进行,以避免振动干扰;原子力显微镜下一张高清图像,常常耗费数小时。他团队老师、研究生们睡实验室、啃干粮,终于拍出全球领先的炭黑聚集体图像、原生颗粒图像和高结构炭黑树叉图,建立了炭黑微观形貌数据库,为破解“魔鬼三角”提供了重要依据,揭示了国内外有关高结构炭黑、纳米结构炭黑、双相纳米炭黑的神秘面纱。

深耕机理,引领行业

2016年,他再获第二项国家自然科学基金《基于SPM针尖作用力定量探寻炭黑表面活性点研究》,聚焦“炭黑表面活性”这一更深层次的问题。他带着团队广泛调研、多方求证,与炭黑行业前辈深入交流,参与国际国内学术会议,逐步推动炭黑基础研究走向学界和工业界的视野中心,相关研究成果出版了《炭黑结构与活性研究》(科学出版社,2018年)专著,引发行业广泛关注。来自广西、江西、河南、新疆、北京、湖南等地企业和高校的研究人员纷纷来信来访,探讨炭黑科研和应用中的实际问题。

面对行业挑战,他忧思深切:“炭黑基础理论研究近乎停滞,活性位点及本质未明,对比病毒学的高速发展,我们的研究仍显‘原始’。”他呼吁企业聚焦新型轮胎用炭黑等基础研究,避免盲目扎堆导电剂炭黑等细分领域导致产能过剩。

原创突破,建言未来

2022年,他第三次获批国家自然科学基金面上项目《结合胶中心炭黑边界层梯度及表面硬质点耐磨机理研究》,跻身全国仅约300项“原创探索类项目”之列,实现理论从0到1的突破。在江西景德镇召开的2023年炭黑世界大会上,陈建教授受邀作主题报告,提出“炭黑超硬度”这一颠覆性概念。他指出,轮胎工作时真正接触地面的是炭黑颗粒而非橡胶高分子链,其类金刚石的超硬表面是耐磨关键;炭黑表面结合胶层形成机制系炭黑表面对高分子链的诱导结晶作用,奠定了炭黑表面结构与性能的构效关系,为破解炭黑补强机理百年之谜提供了新范式。

作为九三学社社员,陈建始终将服务产业需求、推动科技进步视为己任。他说:“科技工作者不仅要追求学术卓越,更要急国家之所急、解产业之所需。把冷门做热、把短板补齐,才是真正的科技报国。”因贡献突出,陈建获九三学社全国优秀社员、四川省科技进步奖等荣誉。如今,他带领团队已在炭黑研究领域深耕二十余年。“科研报国只有起点,没有终点。”陈建表示,他将持续攻坚炭黑表面活性机理,揭秘“轮胎黑色之谜”,为中国炭黑产业走向高水平自立自强再添新章。